Carcinoma a cellule di Merkel

Fernando Cirillo

Dipartimento di Chirurgia Generale, Unità di Chirurgia Generale, Gruppo Tumori Ormonali Rari, AO Istituti Ospitalieri, Cremona

DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA

Il carcinoma a cellule di Merkel (MCC) è una neoplasia della cute rara e aggressiva, caratterizzata da frequenti recidive locali, rapida progressione della malattia, scarsa qualità di vita e breve sopravvivenza.

L’origine di questo tumore non è stata provata in modo definitivo e oggi si ritiene che la cellula di Merkel possa derivare da una cellula epiteliale totipotente, in grado di differenziarsi sia in senso neuroendocrino, sia come cheratinocita. A sostegno di questa teoria è la presenza di cellule transizionali simili sia ai cheratinociti che alle cellule di Merkel (1).

Recentemente è stato isolato un polyomavirus presente nell’80% dei MCC con una forte correlazione fra la presenza del virus e stati di alterata risposta immunitaria cellulo-mediata (2).

La reale prevalenza di MCC è sconosciuta. Esso colpisce più frequentemente (3/4 dei casi) pazienti anziani ultra60enni (range 7-95) soprattutto donne (F/M = 3/1). È più comune nelle popolazioni caucasiche, ma occasionalmente presente anche nei negri e nei polinesiani. È stata segnalata un’alta incidenza nei trapiantati, con caratteristiche di maggiore aggressività probabilmente secondaria ad alterazioni del sistema immunocompetente, in un paziente HIV positivo e in due casi di artrite reumatoide (4).

CLINICA, LOCALIZZAZIONE E DIAGNOSI

Le dimensioni della neoplasia possono essere del tutto varie, fino a 15 cm di diametro, con una media alla presentazione di circa 3 cm.

La sede più comune del tumore è la cute della regione testa-collo (50% dei casi), il 40% dei casi interessa le estremità e il rimanente 10% tronco e mucose. Sono stati anche riportati casi di sedi multiple della malattia.

La clinica per MCC permette solo una diagnosi presuntiva; per tale motivo la letteratura anglosassone ha coniato l’acronimo AEIOU (Asymptomatic/lack of tenderness, Expanding rapidly, Immune suppression, Older than age 50, and UV-exposed site on a person with fair skin)(3) per venire in aiuto alla diagnosi. Infatti, se la neoplasia si presenta tipicamente come una lesione solitaria, rilevata o a placca, talvolta peduncolata, di colore rosso-violaceo, a superficie lucida talvolta associata a vicine teleangectasie, nello stadio iniziale della malattia la diagnosi differenziale può risultare poco agevole: MCC può, infatti, essere confuso con basalioma, carcinoma spino-cellulare, granuloma piogenico, cherato-acantoma, melanoma, linfoma cutaneo, metastasi cutanee (da carcinoma a piccole cellule, carcinoma anaplastico, carcinoide, retinoblastoma, sarcoma di Ewing e neuroblastoma).

Merkel all'arto inferiore sinistro (lesione localmente avanzata dopo trattamento incongruo)

Merkel al piede destro

Merkel localmente avanzato da trattamento incongruo (non radicalizzazione, non RT)

I marcatori normalmente espressi da questo tumore sono NSE, cromogranine e sinaptofisina.

La stadiazione della malattia prevede la convenzionale tomografia multistrato (TC) e altre metodiche di immagine ancillari come 18F-FDG-PET-TC, utile come completamento nei pazienti con fattori di rischio più elevati e nel sospetto di recidiva, oppure 68Ga-DOTA-PET/TC per l’elevata espressione di recettori della somatostatina (2). Ciò vale anche per OctreoScan®, che rispetto alla PET con 68Ga presenta minore sensibilità diagnostica (1). Per la stadiazione di MCC viene utilizzata la classificazione AJCC del 2010 (5).

| Classificazione (5) | |||

| T | Tx | Il tumore primitivo non è valutabile | |

| T0 | Nessuna evidenza di tumore primitivo (per esempio il tumore è stato trovato nei linfonodi, ma il tumore principale non è stato trovato) | ||

| Tis | Carcinoma in situ: il tumore è confinato all’epidermide, lo strato più esterno della cute (questo è estremamente raro per il MCC) | ||

| T1 | Diametro tumorale < 2 cm | ||

| T2 | Diametro tumorale 2-5 cm | ||

| T3 | Diametro tumorale > 5 cm | ||

| T4 | Il tumore si è diffuso nei tessuti adiacenti (muscoli, osso, cartilagine) | ||

| N | Nx | I linfonodi regionali non sono valutabili | |

| N0 | I linfonodi regionali non sono interessati dal tumore | pN0: i linfonodi regionali non sono interessati dal tumore all’esame istologico | |

| cN0: i linfonodi regionali non sembrano interessati dal tumore (obiettivamente e agli esami strumentali), ma non sono stati sottoposti a biopsia | |||

| N1 | I linfonodi regionali sono interessati dal tumore all’esame istologico | N1a: ma non lo sembravano agli esami strumentali | |

| N1b: e lo sembravano agli esami strumentali | |||

| N2 | Il tumore si è diffuso verso i linfonodi regionali senza raggiungerli (metastasi in transito) | ||

| M | M0 | Nessuna diffusione metastatica agli organi a distanza | |

| M1a | Il tumore si è diffuso ad altre aree cutanee, ai tessuti sottocutanei, o ai linfonodi a distanza | ||

| M1b | Metastasi polmonari | ||

| M1c | Metastasi extra-polmonari | ||

| Stadiazione | |||

| Stadio | Caratteri | ||

| 0 | Tis, N0, M0 | ||

| I | IA | T1, pN0, M0 | |

| IB | T1, cN0, M0 | ||

| II | IIA | T2 o T3, pN0, M0 | |

| IIB | T2 o T3, cN0, M0 | ||

| IIC | T4, N0, M0 | ||

| III | IIIA | qualsiasi T, N1a, M0 | |

| IIIB | qualsiasi T, N1b o N2, M0 | ||

| IV | qualsiasi T, qualsiasi N, M1 (a, b, o c) | ||

TERAPIA

Trattamento chirurgico

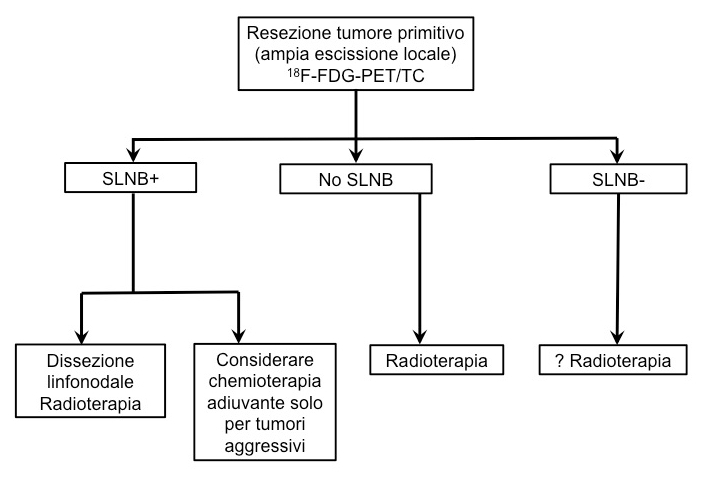

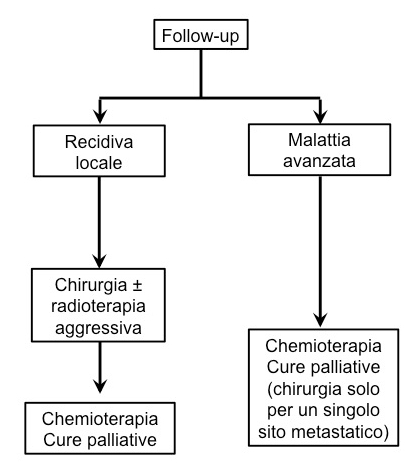

Negli stadi iniziali della malattia (I e II) il trattamento di scelta è rappresentato dall’escissione radicale del tumore primitivo. Allo scopo di evitare la recidiva locale, è raccomandata un’adeguata rimozione della lesione, con margini di almeno 2 cm. La necessità di linfadenectomia elettiva è stata superata con la ricerca del linfonodo sentinella (LS) con tecnica radioisotopica, in grado di localizzare metastasi linfonodali occulte nel 29% dei casi (1). Anche se i pazienti con LS positivo presentano un maggior rischio di recidiva a distanza, sono possibili falsi negativi, con sviluppo di recidiva nel 9.8% dei casi (2).

Radioterapia

La maggior parte degli autori è a favore della radioterapia (RT) adiuvante. La scelta è motivata da una riduzione del rischio di recidiva locale nel I e II stadio della malattia, con presenza di metastasi linfonodali nel 40-73% dei casi e recidiva locale nel 23-60% (1). Questi dati sono suffragati dal programma governativo statunitense Surveillance, Epidemiology, and End Results Program e da quelli del gruppo australiano di Veness (1). Al contrario, la chemioterapia adiuvante non è in grado di ridurre la percentuale di recidiva locale né di migliorare la sopravvivenza. La RT è impiegata come monoterapia nei casi di malattia localmente avanzata in sedi anatomiche critiche con difficile resecabilità.

Chemioterapia

Tradizionalmente viene utilizzata nel setting avanzato, con intento palliativo. I chemioterapici più usati sono etoposide, cisplatino/carboplatino, doxorubicina, dacarbazina, vincristina, ciclofosfamide e metotrexate, sia in monoterapia che in combinazione. Non esistono studi randomizzati di confronto tra vari regimi chemioterapici. In un’analisi retrospettiva su 107 pazienti sono stati osservati tassi di attività con percentuali progressivamente in diminuzione in prima, seconda e terza linea, rispettivamente del 61%, 45%, e del 20%, con una durata di risposta da 3.5 a 15 mesi e sopravvivenza globale a 3 anni pari al 17% nei pazienti metastatici e al 35% in quelli con malattia localmente avanzata. In sostanza, MCC appare una neoplasia chemio-sensibile, ma non curabile con la chemioterapia (2). Lo studio prospettico di fase II TROG (Trans-Tasman Radiation Oncology Group) ha valutato il trattamento sincrono di cisplatino/etoposide associato a RT in pazienti con MCC localmente avanzato e ad alto rischio. Con un follow-up di 48 mesi, la sopravvivenza totale, il controllo loco-regionale e il controllo a distanza sono stati rispettivamente di 76%, 75% e 76%. Questo studio suggerisce che la chemio-radioterapia concomitante può influire positivamente sul controllo loco-regionale e sulla sopravvivenza globale nel MCC localmente avanzato (2).

Altre terapie

L’infiltrazione locale di IFNα-2b, l’utilizzo di Tumor Necrosis Factor (TNF), l’ipertermia associata a basse dosi di RT, la RT associata a TNF-α, IFN-γ e melphalan, l’elettro-chemioterapia e imiquimod associato a RT hanno mostrato aneddoticamente remissioni di malattia, con una sopravvivenza libera da progressione relativamente lunga (2).

I dati di letteratura sono scarsi ed eterogenei per gli analoghi della somatostatina (1,6). Non ci sono evidenze concrete che gli SSA siano attivi nel MCC. Tuttavia, in assenza di alternative terapeutiche, in presenza di gravi comorbilità, in MCC a decorso indolente con espressione di recettori per la somatostatina, gli SSA potrebbero essere presi in considerazione come trattamento palliativo (1).

La co-espressione di c-Kit in un’alta percentuale di MCC suggerisce un ruolo importante degli inibitori di tirosin-chinasi nella trasformazione neoplastica della cellula di Merkel. Su tale base sono state condotte esperienze cliniche con inibitori di c-Kit, che hanno dimostrato evidenze di risposta parziale a imatinib e pazopanib (2).

Terapia radiorecettoriale

Nei pazienti che presentano una positività alla PET/TC con SSA radiomarcati, può essere valutata la possibilità della PRRT con 90Y/177Lu DOTATOC/DOTATATE, di cui sono riportate al momento solo sporadiche esperienze, in base alle quali non è possibile esprimere un giudizio definitivo (2).

CONCLUSIONI

MCC è certamente una neoplasia molto aggressiva e altrettanto sconosciuta. Questi due fattori sono il risultato di numerose osservazioni di recidive locali o di malattia avanzata. Il sito italiano www.neuroendocrini.it dal 2002 ad oggi ha collezionato un considerevole numero di pazienti affetti da MCC con la possibilità di tracciare una mappa dei bisogni, delle differenti risorse culturali e tecnologiche da Regione a Regione (7). Il grande numero di richieste di informazione riguardo a MCC suggerisce che il tumore ha bisogno di attenzione e di expertise, così come oggi succede per il melanoma (8). In un programma di sorveglianza dovremmo di principio inserire il Medico di Medicina Generale, stimolandolo ad una maggiore attenzione alle lesioni della cute e per incoraggiare il paziente ad una precoce asportazione. La tempistica è parte integrante di un percorso appropriato per il management di MCC. Sia il Dermatologo che il Chirurgo e l’Oncologo dovrebbero collaborare per ridurre l’intervallo tra escissione e diagnosi patologica, con lo scopo di rendere il più possibile precoce l’inizio di altre terapie quando necessarie, favorendo una migliore qualità di vita del paziente. Le Linee Guida dovrebbero fornire quelle raccomandazioni chiare e indispensabili per la gestione della neoplasia, facendo il più possibile riferimento alle metodiche e alle terapie accessibili sul nostro territorio, negando i benefici di altre, fornendo anche informazioni sulla spesa sanitaria. Questi potrebbero essere alcuni dei motivi che fanno considerare utile il ruolo dell’informazione sanitaria in rete, soprattutto quando dedicata a patologie poco frequenti e scarsamente conosciute (8).

Strategia per MCC primitivo (sopra) e recidivo (sotto) (1).

BIBLIOGRAFIA

- Cirillo F, Vismarra M, Cafaro I, et al. Merkel cell carcinoma: a retrospective study on 48 cases and review of literature. J Oncol 2012, 2012: 749030.

- AIOM. Linee guida neoplasie neuroendocrine. AIOM/IT.A.NET 2014.

- Heath M, Jaimes N, Lemos B, et al. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008, 58: 375-81.

- Lima GF, Cirillo F, Buononato M, et al. Clinical experience on eight cases of Merkel cell carcinoma. Tumori 2003, 89: 146-51.

- American Joint Committee. Cancer Staging Manual and Handbook. Merkel Cell Carcinoma. Springer, New York, NY, USA, 2010.

- Cirillo F, Filippini L, Lima GF, et al. Tumore a cellule di Merkel: segnalazione di un caso e trattamento con octreotide. Minerva Chir 1997, 52: 1359-65.

- http://www.neuroendocrini.it/storia.php.

- Cirillo F. Merkel cell carcinoma: need for information and awareness. A case series of 47 patients from an Italian website. Tumori 2014, 100: 504-6.

Patologia neoplastica degli organi endocrini

Neoplasie tiroidee

Neoplasie ipofisarie

Neoplasie paratiroidee

Neoplasie surrenaliche

Neoplasie ovariche

Neoplasie testicolari

Tumori ormono-sensibili e ormono-dipendenti

Overview sui tumori ormono-sensibili e ormono-dipendenti

Valerio Adinolfi, Roberto Baldelli, Antonella Paoloni, Francesca Rota, Laura Rizza, Agnese Barnabei, Marialuisa Appetecchia

UOSD Endocrinologia, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – IRCCS, Roma

INTRODUZIONE

Per la prima volta nel 1963, uno studio pubblicato su Cancer Research (1) individuava tra le cause principali dello sviluppo dei tumori le radiazioni ionizzanti e le sostanze chimiche cancerogene. Tuttavia già in quello studio veniva attribuito un ruolo importante agli ormoni nella crescita di alcune neoplasie di mammella, prostata e utero. Nel 1983, un lavoro (2) concluse che i principali fattori che influenzavano positivamente o negativamente l’incidenza del cancro alla mammella erano le radiazioni ionizzanti, l’annessiectomia bilaterale, l’isterectomia e la terapia ormonale (contraccezione e/o terapia sostitutiva).

Gli estrogeni, attraverso i recettori ERα e ERβ, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella morfogenesi della ghiandola mammaria; entrambi i recettori legano il 17β-estradiolo (E2) con la medesima affinità, ma sono in grado di attivare vie diverse con effetti diversi (3). Il signaling mediato dall’ERα promuove la proliferazione cellulare mentre quello di ERβ la inibisce (probabilmente per un effetto anche pro-apoptotico)(4).

Studi successivi hanno dimostrato un ruolo del complesso E2/ERα nella trascrizione di geni chiave per la proliferazione, differenziazione, sopravvivenza delle cellule sane, ma anche per l’invasività, la metastatizzazione e l’angiogenesi delle cellule neoplastiche (c-myc, ciclina D, A ed E, p21)(5), mentre ERβ inibisce la trascrizione ERα-mediata e la proliferazione E2-mediata nelle cellule di cancro mammario bloccando le cellule allo stadio G2 (6).

Circa il 70% dei cancri della mammella esprime gli ER, ma, a differenza delle cellule mammarie sane, esprimono più ERα che ERβ; inoltre possono esprimere il recettore del progesterone (PR) e l’erythroblastosis oncogene-B2 (ErbB-2, HER2/neu). Per tutti questi motivi, già da molti anni sono in uso e in studio nella terapia del carcinoma della mammella numerosi farmaci che agiscono sul sistema estrogenico.

Agonisti del GnRH

Nelle donne in pre- e peri-menopausa può esserne indicato l’utilizzo per sopprimere la produzione estrogenica ovarica. Questi farmaci si sono dimostrati efficaci al pari dell’annessiectomia bilaterale sulla sopravvivenza totale (OS) e libera da insuccesso (FFS)(7).

I farmaci che presentano come indicazione il carcinoma della mammella sono il triptorelin ed il leuprorelin. Nelle donne di età superiore ai 40 anni che vengono sottoposte a chemioterapia anti-neoplastica standard si verifica amenorrea permanente in quasi il 100% dei casi, per cui l’utilizzo degli analoghi del GnRH in queste pazienti va discusso, mentre l’associazione di chemioterapia tradizionale e castrazione farmacologica sembra essere l’approccio ottimale nelle donne in pre-menopausa più giovani (8,9).

Selective estrogen-receptor modulators (SERM)

Sono una classe di ligandi dell’ER che agiscono come anti-estrogeni o agonisti recettoriali, in base al tessuto che esprime il recettore; a livello mammario agiscono come anti-estrogeni.

Il capostipite è il tamoxifene, già in commercio da circa 30 anni, che viene generalmente somministrato per 5 anni dalla diagnosi e si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di recidiva (RR 0.53 a 5 anni, 0.68 a 10 anni e 0.97 a 15 anni)(10), determinando un aumento di circa il 15% della sopravvivenza libera da recidiva (RFS)(11). Probabilmente la riduzione dell’effetto a lungo termine è associata a un meccanismo di resistenza, che può essere associato a isoforme dell’ER che non legano il farmaco o all’aumentata attività di co-attivatori oppure ad alterazioni di tappe della via di trasmissione del segnale intra-cellulare (12). È indicato in tutte le pazienti con carcinoma mammario ER+ e/o PR+. Il tamoxifene per agire deve essere metabolizzato dal citocromo P450-2D6: circa il 6-8% delle donne sono portatrici di forme meno attive di questo enzima e farmaci come gli SSRI lo inibiscono.

Altri membri di questa famiglia sono il raloxifene e il più nuovo toremifene, indicato nel carcinoma mammario metastatico nel post-menopausa.

Tra i possibili rischi di questi farmaci ci sono l’iperplasia endometriale fino al carcinoma dell’endometrio, per l’effetto agonista sull’utero, ed eventi trombo-embolici.

Inibitori dell'aromatasi (AI)

L’aromatasi è un’enzima che catalizza la reazione di trasformazione degli androgeni in estrogeni (estrone ed E2). È normalmente espresso in molti tessuti, compresa la mammella. Nella donna in post-menopausa la principale fonte di E2 non è più l’ovaio, ma sono i tessuti che contengono l’aromatasi, in particolare il tessuto adiposo.

Gli AI hanno come indicazione la terapia endocrina del carcinoma della mammella per 5 anni nelle donne in post-menopausa.

Membri di questa famiglia sono anastrozolo, letrozolo, exemestane. Vengono metabolizzati dal citocromo P450-3A4, per cui bisogna porre attenzione alle interazioni con farmaci induttori e inibitori di questo enzima (13).

Tra gli effetti indesiderati più importanti c’è la progressione dell’osteoporosi, per cui le pazienti devono effettuare una densitometria ossea prima e durante il trattamento e spesso è necessario associare una terapia con bisfosfonati.

Lo studio ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) ha posto a confronto l’anastrozolo con il tamoxifene in donne in post-menopausa con carcinoma della mammella ER+: dopo un follow-up di 68 mesi, lo studio ha evidenziato che l’anastrozolo prolungava la sopravvivenza libera da malattia (DFS), il tempo alla recidiva, e riduceva le metastasi a distanza, con minori effetti secondari del tamoxifene, in particolare a livello ginecologico e cardiovascolare, suggerendo quindi di preferire gli AI ai SERM nelle donne in post-menopausa (14). Risultati simili sono stati ottenuti anche da uno studio successivo di confronto tra letrozolo e tamoxifene (15).

Selective estrogen-receptor down-regulators (SERD)

Sono una classe di steroidi puramente anti-estrogeni. L’unico farmaco di questa classe attualmente in uso è il fulvestrant, indicato nel trattamento in post-menopausa nelle donne in ricaduta di malattia durante o dopo terapia anti-estrogenica adiuvante. Presenta come potenziale rischio il tromboembolismo venoso. Il farmaco è in commercio in Italia, ma sottoposto a monitoraggio da parte dell’AIFA (13,16). Uno studio di confronto con il tamoxifene non ha evidenziato, nei pazienti ER+, differenze significative per i principali esiti (14,17).

Ligandi di ERβ

Non esistono ancora farmaci in commercio che agiscano da agonisti del recettore ERβ, ma, in considerazione dei suoi effetti anti-proliferativi e pro-apoptotici, potrebbe essere una classe di farmaci promettente per il trattamento del carcinoma della mammella.

Nelle pazienti che sovra-esprimono HER2 (che spesso sono anche resistenti alla terapia ormonale) è possibile associare all’eventuale terapia endocrina adiuvante il trastuzumab o il lapatinib, anticorpi monoclonali che legano il recettore HER2/neu, che normalmente lega il fattore di crescita dell’epidermide (EGF), determinando l’attivazione di diverse vie di segnale che promuovono la proliferazione cellulare e l’angiogenesi (18). Il lapatinib agisce inibendo l’attività tirosin-chinasica legata al recettore dell’EGF (EGF-R) e a HER2/neu.

Diversi studi hanno anche valutato l’utilizzo di questi approcci come terapia neo-adiuvante nel carcinoma della mammella: uno studio ha evidenziato la capacità del letrozolo di determinare un 55% di risposta tumorale oggettiva vs il 35% del tamoxifene e in circa il 50% dei casi è stato possibile evitare la mastectomia radicale, optando per una quadrantectomia (19).

L’IGF-1 e il suo recettore influenzano lo sviluppo e la crescita tumorale. L’IGF-1R appare sovra-espresso nella maggioranza dei carcinomi della mammella (90-95%) ed è spesso co-espresso con ER. Gli estrogeni inducono l’espressione di IGF-1R. L’obesità e dunque l’iperinsulinemia riducono la produzione di IGFBP-1 e IGFBP-2 (IGF-binding proteins) che normalmente legano e inibiscono l’azione dell’IGF-1; questo potrebbe essere uno dei motivi della maggior prevalenza di carcinoma mammario nelle donne obese (13,20). Per questo motivo sono state sviluppate molecole inibenti IGF-1R, come linsitinib, e sono al momento in fase di sperimentazione clinica per diversi tipi di neoplasie (21).

È inoltre interessante come diversi studi abbiano attribuito un effetto anti-neoplastico alla metformina: uno studio inglese ha evidenziato che l’uso continuo per almeno 5 anni della metformina ha determinato un odds ratio di 0.44 per lo sviluppo di carcinoma della mammella rispetto alle donne non in trattamento con metformina, probabilmente per un effetto indiretto di riduzione dei livelli circolanti di insulina (22).

Nuovi target terapeutici

Tra i nuovi target terapeutici, di particolare interesse sono i co-attivatori e co-repressori delle vie di trasduzione del segnale estrogenico: tra i co-attivatori, SRC-1 e SRC-3 sono frequentemente sovra-espressi nel carcinoma della mammella, soprattutto in quelli con peggiore prognosi. Il gossipolo, un prodotto naturale estratto dal seme del cotone, sembra essere in grado di down-regolare l’espressione di SRC-3 nelle cellule di carcinoma mammario; antagonizza mediatori anti-apoptotici e quindi rappresenta un possibile prototipo di molecole agenti sul sistema estrogenico (21,23).

L’espressione del recettore ERα può essere modulata in seguito all’esposizione a un inibitore dell’enzima istone-deacetilasi (HDAC) (Vorinostat, Belinostat, Panobinostat). Queste molecole sono in grado di bloccare il ciclo cellulare e di indurre apoptosi in molte cellule neoplastiche. Inoltre, questi farmaci sembrerebbero anche permettere la ricomparsa di ERα nelle cellule neoplastiche precedentemente ER- e determinano inoltre una riduzione dell’espressione dell’EGF-R, risensibilizzando le cellule alla terapia endocrina (24,25).

Sono in fase di studio per nuovi farmaci numerosi altri target molecolari delle complesse vie di trasduzione del segnale di ERα (PI3K/AKT, mTOR, Src, HSP90, …) (13).

Il cancro della prostata rappresenta la neoplasia più comune nell’uomo ed è dipendente dal sistema androgenico. Questa correlazione è nota a partire dagli anni ’70, da quando venne notata una regressione del carcinoma metastatico in uomini sottoposti a castrazione medica o chirurgica (26). Tuttavia, si notò subito come la deprivazione androgenica non era curativa, in quanto in molti uomini la neoplasia avanzava e portava a decesso nonostante livelli molto bassi di testosterone, con una sopravvivenza media di 2-3 anni (27).

I meccanismi di resistenza alla deprivazione androgenica possono essere molteplici: aumentata espressione di enzimi coinvolti nella steroidogenesi, aumentata espressione del recettore per gli androgeni (AR), mutazioni genetiche di AR o diversa specificità di ligando, attivazione di vie di segnale mediate da AR senza legame con il ligando, attivazione di vie indipendenti che possono superare le vie indotte dal blocco androgenico, proliferazione di cellule staminali prostatiche indipendenti dagli androgeni (28). È proprio la comprensione di questi meccanismi che ha portato allo sviluppo di farmaci sempre più nuovi e sempre più specifici per contrastare lo sviluppo di neoplasie cosiddette resistenti alla castrazione (CRPC). Inoltre, è interessante notare come in alcuni pazienti che sviluppano resistenza, in particolare nei pazienti in terapia con flutamide, la sospensione del farmaco determina una riduzione paradossa dei valori di PSA: questo potrebbe essere attribuito a una mutazione dell’AR, che farebbe comportare il farmaco come un agonista piuttosto che come antagonista. Pertanto, potrebbe essere utile in alcuni pazienti che presentano un rialzo del PSA in terapia ormonale adiuvante, tentare la sospensione del farmaco e ricontrollare a breve il PSA (29).

La terapia endocrina del carcinoma della prostata è indicata (29):

- come terapia adiuvante nei pazienti a rischio basso (T1-T2a, Gleason ≤ 6, PSA 10 anni in associazione o meno alla radioterapia;

- nei pazienti a rischio intermedio (T2b-T2c, G > 6 o PSA 10-20 ng/mL) con metastasi linfonodali in associazione o meno alla radioterapia;

- nei pazienti ad alto rischio (T3a o G 8-10 o PSA > 20 ng/mL), a rischio molto alto (T3b-T4) e metastatici (M1), in associazione alla radioterapia.

Agonisti e antagonisti del GnRH

Sono utilizzati in alternativa all’orchiectomia bilaterale per ottenere un’efficace deprivazione di androgeni determinando una castrazione farmacologica.

I farmaci che hanno indicazione per il carcinoma della prostata sono goserelin, triptorelin e leuprorelin e il più nuovo degarelix, che blocca invece l’interazione del GnRH con il suo recettore a livello ipofisario, inducendo una più rapida castrazione ed evitando l’iniziale aumento del testosterone associato all’inizio della terapia con gli analoghi (tuttavia necessita di somministrazioni mensili ed è associato a frequenti reazioni nel sito di inoculazione) (30). La castrazione ottenuta con questi farmaci è equivalente all’orchiectomia e non sembrerebbero esserci grandi differenze tra i vari farmaci (31). Inoltre, questi farmaci in associazione alla radioterapia aumentano significativamente la DFS rispetto alla sola radioterapia (32).

Tra gli effetti secondari più importanti sono la ginecomastia e i sintomi da ipogonadismo.

Ketoconazolo

Blocca la sintesi di androgeni, ma anche di corticosteroidi e mineralcorticoidi, per cui andrebbe somministrato in associazione a terapia corticosteroidea sostitutiva. Al momento non è utilizzato e la sua utilità è controversa.

Abiraterone acetato

È un potente inibitore della sintesi degli androgeni, agendo come potente e selettivo inibitore dell’enzima CYP17 (17α-idrossilasi/C17,20-liasi). Uno studio di fase III in uomini con CRPC avanzato, trattati in precedenza con chemioterapia tradizionale, ha evidenziato un aumento della sopravvivenza mediana rispetto al placebo. Il farmaco è commercializzato da aprile 2013 in Italia (con il nome di Zytiga)(33). È il primo farmaco endocrino a dimostrare un’efficacia nei CRPC (si parla infatti di terapia ormonale secondaria). Anche uno studio su pazienti CPRC naïve da chemioterapia tradizionale ha dimostrato una migliore PFS radiologica e un trend di aumento dell’OS rispetto al placebo (34).

Il farmaco determina un aumento di ACTH, che potrebbe determinare un eccesso di mineralcorticoidi, dal momento che quella è l’unica via della steroidogenesi non bloccata; questo potrebbe determinare un quadro di iperaldosteronismo primitivo, controllabile con l’aggiunta di prednisone 5 mg/die (30).

Orteronel (TAK-700)

È un inibitore selettivo di CYP17, con maggiore selettività per l’attività 17,20-liasica piuttosto che per la 17-idrossilasi. Evita la co-somministrazione del corticosteroide importante nella terapia con abiraterone (anche se a dosaggi elevati l’orteronel può a sua volta sopprimere la sintesi di corticosteroidi). I primi dati di fase I e II hanno evidenziato una buona efficacia del farmaco, sia in termini di riduzione dei livelli di testosterone e di DHEAS, sia di riduzione del PSA.

Galeterone (TOK-001)

Oltre a essere un inibitore di CYP17, blocca competitivamente il legame con gli androgeni e down-regola in vitro l’espressione dell’AR. Il farmaco è ancora in fase sperimentale.

Anti-androgeni non steroidei

Sono in uso da molti anni, i principali sono bicalutamide e flutamide. Si legano al dominio legante il ligando dell’AR (LBD). Sono efficaci nell’indurre il blocco androgenico, in associazione agli agonisti del GnRH. La loro somministrazione andrebbe iniziata almeno 3 giorni prima dell’inizio degli agonisti del GnRH, per attenuarne l’effetto di rialzo transitorio del testosterone.

Tra gli effetti secondari più importanti, la dolenzia mammaria e la ginecomastia, il calo della libido e la disfunzione erettile.

Diversi studi hanno valutato l’efficacia di questi farmaci in monoterapia o associati alla castrazione farmacologica: uno studio ha confrontato bicalutamide 150 mg vs la castrazione farmacologica o chirurgica ed ha evidenziato un’equivalenza dei due approcci nei pazienti con tumore localmente avanzato, ma non nei metastatici, in cui l’associazione determina risultati migliori (35). Una metanalisi ha riportato un maggior rischio di recidiva nei pazienti trattati con anti-androgeni in monoterapia piuttosto che in associazione con la castrazione farmacologica (36). Quindi le linee guida suggeriscono di effettuare il blocco androgenico combinato, mentre la monoterapia con gli anti-androgeni può essere discussa per la minore tossicità e per il minor effetto “ipogonadizzante” rispetto al blocco combinato con gli analoghi del GnRH.

Bloccanti le vie di trasduzione dell’AR

L’enzalutamide (MDV3100) è un anti-androgeno non steroideo con altissima affinità per AR, che, oltre ad inibire il recettore stesso, ne blocca la traslocazione nel nucleo. Negli studi di fase I e II nei pazienti con CRPC ha determinato una riduzione del PSA > 50% e una risposta radiologica nel 22% dei pazienti; gli studi di fase III vs placebo hanno evidenziato una maggiore sopravvivenza mediana nei pazienti trattati, con una riduzione del 37% del rischio decesso (37-39).

ARN-509 è un analogo dell’enzalutamide ma più potente: inibisce specificamente la crescita delle cellule che esprimono l’AR; impedisce anch’esso la traslocazione nucleare del recettore. È ancora in fase I e II di sperimentazione.

EPI-001

A differenza della maggior parte degli anti-androgeni che si legano al LBD, questo nuovo farmaco si lega al dominio N-terminale (NTD) e al dominio di legame del DNA (DBD), inibendo il legame del recettore attivato o transattivato al DNA, impedendo la trascrizione genica indipendentemente dal legame del ligando al recettore, by-passando quindi alcuni dei principali meccanismi di sviluppo di CRPC (30).

Il carcinoma dell’endometrio si suddivide in due tipi:

- endometrioide tipo 1 (90% dei casi, a basso grado di malignità) associato a fattori di rischio ormonali ben riconosciuti;

- endometrioide tipo 2 (ad alto grado di malignità).

Tutte le condizioni che causano un’eccessiva esposizione agli estrogeni endogeni o esogeni determinano uno stimolo proliferativo sull’endometrio, che a lungo termine può indurre iperplasia e quindi neoplasia endometriale. Il progesterone, invece, a differenza dell’effetto proliferativo sulla mammella, ha un effetto anti-mitogeno sull’endometrio e riduce la proliferazione cellulare.

Tutte le condizioni che causano iperestrogenismo in associazione ad anovularietà causano una stimolazione endometriale, in assenza di una controparte progestinica. Un esempio è l’obesità. Tumori ovarici e surrenalici che producono estrogeni rappresentano condizioni di rischio per lo sviluppo di carcinoma dell’endometrio. Altri fattori sono la nulliparità, la menopausa tardiva, la familiarità di primo grado, la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa e la terapia con SERM nel carcinoma della mammella (40).

Una revisione Cochrane ha analizzato quale potesse essere il ruolo della terapia ormonale sostitutiva post-menopausa nell’insorgenza dell’iperplasia dell’endometrio: lo studio ha evidenziato un rischio aumentato nelle pazienti in terapia con soli estrogeni, mentre il rischio si azzerava nelle pazienti trattate anche con progestinici (41). Per l’uso di soli estrogeni il rischio di iperplasia e di carcinoma aumenta con il tempo: 1.30 a 2 anni, 4.50 da 5-10 anni. Per quanto riguarda l’uso di progestinici in schemi sequenziali, l’ideale è non somministrarli per meno di 10 giorni al mese, perché questo incrementa il rischio di cancro dell’endometrio (42). Per quanto riguarda il rischio di carcinoma endometriale nelle pazienti in terapia con SERM, alcuni studi non hanno evidenziato un rischio significativo con l’uso del raloxifene a differenza del tamoxifene (43).

Nell’ambito della terapia del carcinoma dell’endometrio, la terapia endocrina trova un posto limitato rispetto agli altri tumori ormono-sensibili già discussi: i progestinici sono in grado di ridurre l’espressione degli ER, riducono la trascrizione di geni coinvolti nella crescita cellulare ER-dipendente, attivano il gene onco-soppressore p21. Attualmente, sono disponibili progestinici di quarta generazione (dienogest), che non presentano attività androgenica, riducendo quindi tutti gli effetti secondari associati all’attività androgenica dei progestinici di prima, seconda e terza generazione. Inoltre, questi sembrano avere proprietà anti-angiogenetiche (44).

Anche per il carcinoma dell’endometrio, come per la mammella, sembrano promettenti farmaci di nuova generazione, come gli inibitori di mTOR (everolimus), gli inibitori dell’istone-deacetilasi (HDACi) e un ruolo interessante è svolto sempre dalla metformina, che sembra indurre l’espressione di PR sulle cellule endometriali, attraverso l’inibizione di IGF-1 e 2; promettente potrebbe quindi essere il suo uso in associazione a un progestinico.

BIBLIOGRAFIA

- Southam CM. The complex etiology of cancer. Cancer Res 1963, 23: 1105-15.

- Moore DH, et al. Breast carcinoma etiological factors. Adv Cancer Res 1983, 40: 189-253.

- Saville B, et al. Ligand-, cell-, and estrogen receptor subtype (alpha/beta)-dependent activation at GC-rich (Sp1) promoter elements. J Biol Chem 2000, 275: 5379–87.

- Helguero LA. Estrogen receptors alfa (ERa) and beta (ERb) differentially regulate proliferation and apoptosis of the normal murine mammary epithelial cell line HC11. Oncogene 2005, 24: 6605–16.

- Musgrove EA, et al. Cyclin D as a therapeutic target in cancer. Nat Rev Cancer 2011, 11: 558–72.

- Ström A, et al. Estrogen receptor beta inhibits 17beta-estradiol-stimulated proliferation of the breast cancer cell line T47D. Proc Natl Acad Sci USA 2004, 101: 1566–71.

- Taylor CW, et al. Multicenter randomized clinical trial of goserelin versus surgical ovariectomy in premenopausal patients with receptor-positive metastatic breast cancer: an intergroup study. J Clin Oncol 1998, 16: 994-9.

- Goodwin PJ, et al. Risk of menopause during the first year after breast cancer diagnosis. J Clin Oncol 1999, 17: 2365-70.

- Goel S, et al. LHRH agonists for adjuvant therapy of early breast cancer in premenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2009: CD004562.

- Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials. Lancet 2011, 378: 771-84.

- Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Tamoxifen for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Lancet 1998, 351: 1451-67.

- Clarke R, et al. Antiestrogen resistance in breast cancer and the role of estrogen receptor signaling. Oncogene 2003, 22: 7316–39.

- Renoir JM, et al. Estrogen receptor signaling as a target for novel breast cancer therapeutics. Biochem Pharmacol 2013, 85: 449–465.

- Howell A, et al. Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) trial after completion of 5 years' adjuvant treatment for breast cancer. Lancet 2005, 365: 60-2.

- Coates AS, et al. Five years of letrozole compared with tamoxifen as initial adjuvant therapy for postmenopausal women with endocrine-responsive early breast cancer: update of study BIG 1-98. J Clin Oncol 2007, 25: 486-92.

- www.agenziafarmaco.gov.it

- Howell A, et al. Comparison of fulvestrant versus tamoxifen for the treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women previously untreated with endocrine therapy: a multinational, double-blind, randomized trial. J Clin Oncol 2004, 22: 1605-13.

- Ménard S, et al. Biologic and therapeutic role of HER2 in cancer. Oncogene 2003, 22: 6570–8.

- Eiermann W, et al. Preoperative treatment of postmenopausal breast cancer patients with letrozole: A randomized double-blind multicenter study. Ann Oncol 2001, 12: 1527-32.

- Patterson RE, et al. Metabolism and breast cancer risk: frontiers in research and practice. J Acad Nutr Diet 2013, 113: 288-96.

- www.clinicaltrials.gov

- Bodmer M, et al. Long-term metformin use is associated with decreased risk of breast cancer. Diabetes Care 2010, 33: 1304-8.

- Wang Y, et al. Small molecule inhibition of the steroid receptor coactivators: SRC-3 and SRC-1. Mol Endocrinol 2011, 25: 2041–53.

- Urbinati G, et al. Liposomes loaded with histone deacetylase inhibitors for breast cancer therapy. Int J Pharm 2010, 397: 184–93.

- Zhou Q, et al. Histone deacetylase inhibitor LBH589 reactivates silenced estrogen receptor alpha (ER) gene expression without loss of DNA hypermethylation. Cancer Biol Ther 2007, 6: 64–9.

- Huggins C, Hodges CV. Studies on prostatic cancer. The effect of castration, of estrogen and androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate. CA Cancer J Clin 1972, 22: 232–40.

- Halabi S, et al. Prognostic model for predicting survival in men with hormone-refractory metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2003, 21: 1232–7.

- Amaral TM, et al. Castration-resistant prostate cancer: mechanisms, targets, and treatment. Prostate Cancer 2012, 2012: 327253.

- NCCN Clinical Practice Guidelines for Prostate Cancer 2013, www.nccn.org.

- Friedlander TW, Ryan CJ. Targeting the androgen receptor. Urol Clin North Am 2012, 39: 453-64.

- Seidenfeld J, et al. Single-therapy androgen suppression in men with advanced prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2000, 132: 566-77.

- Pilepich MV, et al. Androgen suppression adjuvant to definitive radiotherapy in prostate carcinoma--long-term results of phase III RTOG 85-31. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005, 61: 1285-90.

- De Bono JS, et al. Circulating tumor cells predict survival benefit from treatment in metastatic castration-resistant prostate cancer. Clin Cancer Res 2008, 14: 6302–9.

- Ryan CJ. Interim analysis (IA) results of COU-AA-302, a randomized, Phase III study of abiraterone acetate (AA) in chemotherapy-naive patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC), American Society of Clinical Oncology Annual Meeting. Chicago, June 2, 2012.

- Iversen P, et al. Bicalutamide monotherapy compared with castration in patients with nonmetastatic locally advanced prostate cancer: 6.3 years of follow up. J Urol 2000, 164: 1579-82.

- Samson DJ, et al. Systematic review and meta-analysis of monotherapy compared with combined androgen blockade for patients with advanced prostate carcinoma. Cancer 2002, 95: 361-76.

- Scher HI, et al. Antitumour activity of MDV3100 in castration-resistant prostate cancer: a phase 1-2 study. Lancet 2010, 375: 1437-46.

- Scher HI, et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. N Engl J Med 2012, 367: 1187-97.

- Tsao CK, et al. Targeting the androgen receptor signalling axis in castration-resistant prostate cancer (CRPC). BJU Int 2012, 110: 1580-8.

- Amant F, et al. Endometrial cancer. Lancet 2005, 366: 491-505.

- Furness S, et al. Hormone therapy in postmenopausal women and risk of endometrial hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev 2012: CD000402.

- Pike MC, et al. Estrogen-progestin replacement therapy and endometrial cancer. J Natl Cancer Inst 1997, 89: 1110-6.

- Martino S, et al. Continuing outcomes relevant to Evista: breast cancer incidence in postmenopausal osteoporotic women in a randomized trial of raloxifene. J Natl Cancer Inst 2004, 96: 1751-61.

- Umene K, et al. New candidate therapeutic agents for endometrial cancer: potential for clinical practice (review). Oncol Rep 2013, 29: 855-60.

Il carcinoma della mammella ormono-sensibile

Gabriele Luppi & Elena Barbieri

Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

La neoplasia della mammella è quella con maggior frequenza e la seconda causa di morte per tumore nel sesso femminile [1].

Circa il 70% dei tumori della mammella esprime positività per il recettore per gli estrogeni e/o per il progesterone. Il recettore per gli estrogeni è il principale fattore di trascrizione che guida l’oncogenesi nelle neoplasie mammarie a recettori ormonali positive ed HER2 negative ed inoltre è un fattore predittivo di risposta alle terapie con anti-estrogeni.

Storicamente, il trattamento ormonale del carcinoma della mammella rappresenta uno dei primi esempi di terapia personalizzata in oncologia da quando, più di un secolo fa, Sir George Beatson osservò tre casi di carcinoma della mammella in fase avanzata che regredirono dopo ovariectomia [2], aprendo la strada all’utilizzo della manipolazione ormonale nel carcinoma della mammella.

Ad oggi la quantità di conoscenze acquisite ha permesso di identificare sottogruppi che differiscono dal punto di vista prognostico e predittivo di risposta alle terapie, rendendo il carcinoma della mammella l’esempio più tipico della sfida di personalizzare la terapia sulla base di caratteristiche peculiari della patologia e delle pazienti.

Perou et al. [3] individuarono profili molecolari che caratterizzano i carcinomi della mammella e ne permettono la classificazione in base a profili di espressione genica. In base a questa classificazione, i carcinomi mammari che esprimono i recettori ormonali si possono suddividere ulteriormente in due gruppi, Luminal A e Luminal B, che differiscono tra loro dal punto di vista genico e molecolare, con ricadute sul piano prognostico e predittivo [4]. Oltre a questi gruppi, ne sono stati identificati ulteriori due che tipicamente non esprimono i recettori ormonali e che corrispondono ai sottogruppi basal-like e HER2-enriched.

La tecnica dei micro-arrays, e di conseguenza la suddivisione in sottogruppi in base ai profili di espressione genica, non è ancora entrata nella pratica clinica di tutti i giorni e pertanto si è cercato di identificare tramite immunoistochimica caratteristiche proprie dei vari sottogruppi molecolari.

I tumori Luminal A sono caratterizzati dalla forte espressione dei recettori ormonali e da un basso indice di proliferazione (Ki-67 < 14%). Sono generalmente ad ottima prognosi, traggono scarso beneficio dall’aggiunta della chemioterapia alla manipolazione ormonale, che rimane il caposaldo del trattamento di queste neoplasie, e tipicamente hanno un andamento indolente, presentando recidive tardive (spesso ben oltre i 5-10 anni dalla diagnosi) e principalmente a livello osseo.

I tumori Luminal B presentano espressione meno marcata dei recettori ormonali e sovente mancano di espressione del recettore per il progesterone, hanno un’elevata velocità di proliferazione o la concomitante espressione della proteina HER2. Dal punto di vista clinico e sulla base delle sole caratteristiche biologiche, sono guidati nella crescita anche da altri fattori e non solo dalla via estrogenica, hanno un comportamento clinico più aggressivo, beneficiano della chemioterapia e tendono a recidivare più precocemente e soprattutto a livello viscerale [5].

I farmaci ad azione ormonale utilizzati nel trattamento del carcinoma della mammella possono essere classificati in base al meccanismo d’azione. I modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni (SERMs), come il tamoxifene ed il raloxifene, sono agonisti/antagonisti del recettore per gli estrogeni. A livello del tessuto ghiandolare mammario, il tamoxifene agisce come antagonista, col risultato di interrompere la trascrizione dei geni la cui espressione è regolata dagli estrogeni e quindi il loro effetto di stimolo alla proliferazione. Il fulvestrant agisce anch’esso a livello del recettore per gli estrogeni, ma, a differenza del tamoxifene, è dotato solamente di attività antagonista, poiché porta alla degradazione del recettore estrogenico causandone la perdita.

Per indurre una deprivazione estrogenica le strategie in uso includono:

- nelle donne in pre-menopausa la soppressione della funzionalità ovarica (chirurgica, radioterapica o farmacologica);

- nelle donne in post-menopausa l’utilizzo di inibitori dell’aromatasi.

La scelta del tipo di terapia ormonale si basa su una serie di fattori, che includono lo stato menopausale ed il profilo di tossicità atteso.

Negli ultimi tempi sta emergendo l’utilizzo della terapia ormonale anche in fase pre-operatoria per le pazienti con malattia a recettori ormonali positivi/HER2 negativa. Questo tipo di approccio, finora riservato quasi esclusivamente alle pazienti anziane, sta assumendo sempre maggiore interesse nel campo della ricerca e parte dall’osservazione che in fase adiuvante, alle pazienti con neoplasia a recettori ormonali positivi ed HER2 negativa viene offerto generalmente il solo trattamento ormonale.

L’opportunità offerta dalla terapia sistemica primaria di valutare i biomarcatori prima e dopo il trattamento permette di identificare precocemente le pazienti che più probabilmente trarranno beneficio dal trattamento ormonale. Ad esempio è stato generato un punteggio prognostico (preoperative prognostic index, PEPI score) che si basa sulla dimensione tumorale, sul coinvolgimento linfonodale, sull’espressione del Ki-67 e del recettore per gli estrogeni secondo Allred dopo la terapia ormonale sistemica primaria [6].

Nonostante quanto detto in precedenza, alcune pazienti mostrano comunque una resistenza primaria o acquisita alla terapia ormonale, suggerendo di fatto il ruolo del cross-talk tra i recettori ormonali e altre vie molecolari intra-cellulari che portano a resistenza nei confronti della terapia endocrina. Bloccando entrambe le vie coinvolte, combinando la terapia ormonale con terapie a bersaglio molecolare, si può potenziare l’attività anti-tumorale e ristabilire la sensibilità all’ormono-terapia.

Ad esempio, in uno studio randomizzato di terapia pre-operatoria in donne con malattia a recettori ormonali positive e con espressione di EGFR, la monoterapia con l’inibitore tirosin-chinasico gefitinib ha comportato una riduzione delle dimensioni tumorali nel 54% delle pazienti, mentre la combinazione gefitinib + anastrozolo vs. gefitinib da solo ha permesso di inibire maggiormente la proliferazione tumorale [7].

Esperienze simili sono state condotte sia in fase metastatica, sia in fase neoadiuvante, aggiungendo alla terapia ormonale con letrozolo, lapatinib, un duplice inibitore di EGFR/HER2 ad attività tirosin-chinasica [8,9].

E’ stato dimostrato che la via di segnalazione intra-cellulare legata a PI3K/Akt/mTOR è legata alla resistenza alla terapia endocrina [10]. L’inibitore di mTOR everolimus ha aumentato in maniera significativa l’efficacia di letrozolo nel setting neoadiuvante: il tasso di risposta clinica nel braccio di combinazione letrozolo/everolimus è risultato maggiore rispetto al solo letrozolo (68.1% vs. 59.1%). Inoltre, dopo 15 giorni di trattamento si è osservata una riduzione dell’espressione di Ki-67 nel 57% di pazienti trattate con l’aggiunta di everolimus rispetto al 30% del braccio con placebo [11].

Nell’ambito della malattia metastatica recenti studi hanno dimostrato il beneficio dell’aggiunta di everolimus al trattamento ormonale in donne in post-menopausa progredite o recidivate dopo il trattamento con un’inibitore dell’aromatasi non steroideo (anastrozolo o letrozolo). Lo studio BOLERO-2 ha riportato un incremento di 2.4 volte della progression-free survival mediana con la combinazione di everolimus + exemestane vs. exemestane da solo [12]. Lo studio TAMRAD ha dimostrato un miglioramento in termini di beneficio clinico, tempo a progressione e sopravvivenza globale nelle pazienti trattate con everolimus + tamoxifene vs. tamoxifene da solo [13].

A più di un secolo dalla scoperta del suo ruolo nel trattamento del carcinoma mammario, la terapia endocrina ottimale per il carcinoma della mammella è in continua evoluzione. Le ricerche volte a caratterizzare in maniera sempre più precisa i carcinomi mammari ormono-sensibili perseguono l’obiettivo di personalizzare le terapie in base alle caratteristiche della malattia fino a livello molecolare, ed a quelle individuali di ogni paziente.

Bibliografia

- Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer Statistics 2012. CA Cancer J Clin 2012, 62: 10-29.

- Beatson GW. On the treatment of inoperable cases of carcinoma of the mamma: suggestion of a new method of treatment with illustrative cases. The Lancet 1896, 2: 162-5.

- Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, et al. Molecular portraits of human breast tumor. Nature 2000, 406: 747-52.

- Cheang MC, Chia SK, Voduc D, et al. Ki67 index, HER2 status, and prognosis of patients with luminal B breast cancer. J Natl Cancer Inst 2009, 101: 736-50.

- Kennecke H, Yerushalmi R, Woods R, et al. Metastatic behavior of breast cancer subtypes. J Clin Oncol 2010, 28: 3271-7.

- Ellis MJ, Tao Y, Luo J, et al. Outcome prediction for estrogen receptor-positive breast cancer based on postneoadjuvant endocrine therapy tumor characteristics. J Natl Cancer Inst 2008, 100: 1380-8.

- Polychronis A, Sinnett HD, Hadjiminas D, et al. Preoperative gefitinib versus gefitinib and anastrozole in postmenopausal patients with oestrogen-receptor positive and epidermal-growth-factor-receptor-positive primary breast cancer: a double-blind placebo-controlled phase II randomised trial. Lancet Oncol 2005, 383-91.

- Johnston S, Pippen J Jr, Pivot X, et al. Lapatinib combined with Letrozole and placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptor positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2009, 27: 5538-46.

- Conte PF, Guarneri V, Generali DG, et al. Double-blind, placebo-controlled, multicentric randomized phase IIb neoadjuvant study of letrozole-lapatinib in postmenopausal HER2-negative, hormone receptor-positive operable breast cancer. J Clin Oncol 2011, 29 suppl: abstr 550.

- Tokunaga E, Kimura Y, Mashino K, et al. Activation of PI3K/Akt signaling and hormone resistance in breast cancer. Breast Cancer 2006, 13: 137-44.

- Baselga J, Semiglazov V, van Dam P, et al. Phase II randomized study of neoadjuvant everolimus plus letrozole compared with placebo plus letrozole in patients with estrogen receptor-positive breast cancer. J Clin Oncol 2009, 27: 2630-7.

- Baselga J, Campone M, Piccart M, et al. Everolimus for postmenopausal hormone receptor-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012, 366: 520-9.

- Bachelot T, Bourgier C, Cropet C, et al. Randomized phase II trial of everolimus in combination with tamoxifen in patients with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer with prior exposure to aromatase inhibitors: a GINECO study. J Clin Oncol 2012, 30: 2718-24.

Carcinoma endometriale

Enrico Vizza, Benito Chiofalo, Valentina Bruno

UOC Ginecologia Oncologica, Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena-IFO"

(aggiornato al 18 dicembre 2020)

EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO

Il carcinoma dell’endometrio è una neoplasia tipica dell’età post-menopausale: in oltre il 90% dei casi la diagnosi avviene dopo i 50 anni, con età media di 63 anni.

Nei Paesi economicamente più sviluppati rappresenta la neoplasia ginecologica più frequente, in Italia è il 5° tumore maligno più frequente nelle donne.

I principali fattori di rischio possono essere suddivisi in tre categorie.

Fattori ambientali: l’obesità e un regime alimentare ricco di grassi animali sono elementi comuni nell’anamnesi patologica delle pazienti affette da carcinoma dell’endometrio, essendo responsabili di un’aumentata produzione di estrogeni a seguito dell’aromatizzazione degli androgeni di provenienza surrenalica (1). In menopausa, quando la produzione estrogenica ovarica è praticamente nulla, il deidroepiandrosterone surrenalico viene convertito dagli adipociti in estrone, che ha un’azione stimolante sulle cellule endometriali. Altri fattori di rischio sono l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito e le epatopatie croniche. Al contrario, attività fisica e diete ricche di fibre sembrano fattori protettivi (2).

Fattori ormonali: la presenza di un’attività estrogenica, sia endogena che esogena, non contro-bilanciata da una corretta quantità di progesterone sembra una delle principali cause di neoplasia endometriale. L’allungamento della finestra estrogenica (menarca precoce, menopausa tardiva e nulliparità) aumenta il rischio di sviluppare questa neoplasia. Una condizione clinica predisponente sembra la policistosi ovarica, soprattutto in un quadro di sindrome metabolica, a causa di cicli anovulatori, iperestrogenismo relativo e iperandrogenismo. Anche i tumori estrogeno-secernenti, come i tumori ovarici dei cordoni sessuali (cellule della granulosa, ecc), rappresentano fattori di rischio. Molti studi hanno messo in evidenza come il rischio di tumore dell’endometrio aumenti da 2 a 10 volte a seguito di terapia ormonale sostitutiva estrogenica in climaterio, senza l’associazione di progestinici (3-4). Le attuali linee guida per il trattamento dei disturbi associati alla menopausa raccomandano, quindi, la terapia estrogenica associata a progestinici nelle donne non sottoposte a pregressa isterectomia, mentre l’estrogeno può essere impiegato da solo nelle donne precedentemente isterectomizzate. Il rischio associato al trattamento con tamoxifene, agonista parziale degli estrogeni, è dibattuto in letteratura: secondo alcuni autori il pregresso carcinoma mammario è di per sé un fattore di rischio per la neoplasia endometriale, indipendentemente dal tipo di terapia ormonale utilizzata (5). Numerose evidenze scientifiche hanno infine mostrato che l’utilizzo di combinazioni estro-progestiniche in età fertile rappresenta un fattore protettivo, determinando una riduzione del rischio di tumore dell’endometrio di circa il 50%, con un effetto protettivo che si prolunga per più di 20 anni dopo la sospensione.

Fattori ereditari: esistono infine forme ereditarie di carcinoma endometriale. Nella sindrome di Lynch di tipo II, autosomica dominante, la predisposizione allo sviluppo di neoplasie è dovuta all’alterazione di geni che appartengono al sistema del mismatch repair (MMR). Oltre a una maggiore predisposizione genetica al solo carcinoma endometriale, è possibile una predisposizione familiare a sviluppare tumori maligni in diversi altri organi (6): il rischio è del 40-80% per tumore del colon, 40-60% per carcinoma dell’endometrio e 10-12% per carcinoma ovarico. È stato proposto che l’insorgenza in una donna giovane di una neoplasia endometriale possa essere considerato come evento sentinella della sindrome di Lynch.

ISTOPATOLOGIA

I tumori endometriali derivano dalle cellule ghiandolari di derivazione mulleriana. Nel 1983, Bokhman formulò l’ipotesi dell’esistenza di due varianti di carcinoma endometriale con diversa patogenesi:

- tipo I: comprende l’adenocarcinoma endometrioide, che rappresenta l’80% dei casi, è estrogeno-dipendente, insorge frequentemente su iperplasia endometriale e ha prognosi generalmente favorevole;

- tipo II: comprende l’adenocarcinoma sieroso-papillifero (< 10% dei casi) e l’adenocarcinoma a cellule chiare (2-4% dei casi). Non sono estrogeno-dipendenti, insorgono solitamente su endometrio atrofico, colpiscono soggetti più anziani e hanno elevata aggressività biologica, con prognosi sfavorevole (7).

Nel 2013 la caratterizzazione genomica di 373 campioni di carcinoma endometriale ha consentito una nuova classificazione biomolecolare più complessa, successivamente sviluppata nel tempo, con importanti risvolti diagnostici e terapeutici (8).

Dal punto di vista anatomo-patologico il carcinoma endometriale si presenta con differenti istotipi.

- Adenocarcinoma endometrioide: è l’istotipo più frequente (80%) ed è estrogeno-correlato. È generalmente puro, tuttavia può essere associato alla presenza di un carcinoma non endometrioide e la proporzione delle componenti influenza la diffusione della malattia e la prognosi.

- Adenocarcinoma sieroso-papillare: rappresenta circa il 5-10% dei carcinomi dell’endometrio e va sospettato nelle donne in una fascia di età di 10 anni superiore a quella dell’adenocarcinoma endometrioide. Spesso di alto grado, presenta solitamente un’infiltrazione miometriale profonda e particolare tropismo per i linfonodi. Diffonde rapidamente alla cavità peritoneale ed è pertanto a prognosi infausta (9).

- Adenocarcinoma a cellule chiare: è molto più raro dell’adenocarcinoma sieroso, rappresentando circa l’1% dei carcinomi dell’endometrio, è tipico dell’età avanzata e ha prognosi sfavorevole. Il carcinoma a cellule chiare tipico, per definizione, ha gli stessi caratteri istologici architetturali del carcinoma a cellule chiare di altre sedi genitali (10).

- Adenocarcinoma mucinoso: rappresenta circa l’1% dei tumori endometriali e va distinto dall’adenocarcinoma endo-cervicale primitivo, da cui si differenzia per l’abbondante presenza di mucina.

- Carcinoma squamoso: rappresenta meno dell’1% dei tumori endometriali e va distinto dall’adenocarcinoma a differenziazione squamosa (per l’assenza di differenziazione ghiandolare) e dai carcinomi a cellule squamose della cervice uterina diffusi a livello endometriale.

- Tumori misti: rappresentano meno dell’1% dei tumori endometriali e le diverse componenti superano ciascuna il 10% del totale.

- Carcinoma indifferenziato: sono tumori composti da masse solide di cellule indifferenziate. Possono essere associati ad adenocarcinoma endometrioide o rappresentare l’unica componente documentata nel tumore. Più rari sono i carcinomi indifferenziati a piccole cellule, simili a quelli di altri organi, che mostrano differenziazione neuroendocrina con positività per cromogranina, sinaptofisina e altri tipici marcatori.

- Carcinosarcoma: si compone di elementi sia sarcomatosi che carcinomatosi.

- Sarcoma endometriale stromale: quelli di alto grado sono molto aggressivi, con una sopravvivenza a 5 anni che va da 0 a 55%.

Oltre all’istotipo, i principali fattori di rischio per la comparsa di metastasi e quindi di un esito sfavorevole sono: il grado di differenziazione, il pattern molecolare, il grado di interessamento miometriale, l’invasione degli spazi linfatici e vascolari, l’interessamento cervicale e la diffusione extra-uterina della neoplasia.

Le sedi di più frequente localizzazione secondaria sono polmone, fegato, osso (prevalentemente vertebre) ed encefalo.

CLINICA E DIAGNOSI

L’esordio clinico del carcinoma endometriale è rappresentato, nella grande maggioranza dei casi, da un sanguinamento vaginale anomalo: perdita ematica vaginale in menopausa o sanguinamento inatteso, rispetto al flusso mestruale normale, in età fertile. Raramente invece la neoplasia decorre in maniera asintomatica e la diagnosi viene posta in modo accidentale.

In caso di sanguinamenti uterini anomali, il primo esame da eseguire è l’ecografia trans-vaginale per lo studio dell’utero e degli annessi, al fine di valutare lo spessore endometriale (sospetto se > 4 mm in menopausa) ed eventuali neoformazioni intra-uterine (11). L’aggiunta del Doppler (color e power) rende possibile studiare con accuratezza la perfusione ematica dell’endometrio e dei processi espansivi a suo carico (12). L’ecografia trans-vaginale eseguita da operatori esperti riesce a valutare con alta sensibilità l’infiltrazione miometriale, cervicale ed extra-uterina.

La diagnosi di carcinoma endometriale si basa essenzialmente sulla valutazione istologica del tessuto endometriale ottenuto attraverso prelievi bioptici.

Il gold standard per lo studio dell’endometrio è l’isteroscopia diagnostica, che consente la visualizzazione del canale cervicale e della cavità uterina, permettendo allo stesso tempo l’esecuzione di biopsie mirate (13-14).

Per una stadiazione clinica, la risonanza magnetica (RM) pelvica con mezzo di contrasto è in grado di valutare accuratamente il grado di infiltrazione miometriale (sensibilità 87%), l’infiltrazione dello stroma cervicale (sensibilità 80%) e delle pareti vaginali. Permette inoltre di valutare l’infiltrazione del tessuto parametriale e la presenza di linfadenomegalie pelviche o lombo-aortiche, con accuratezza del 76% (15).

La tomografia computerizzata (TC) presenta scarsa accuratezza diagnostica rispetto alla RM nella valutazione dell’infiltrazione miometriale, ma risulta utile nella valutazione delle eventuali sedi extra-uterine di malattia.

La tomografia ad emissione di positroni (PET) con 18F-fluorodeossiglucosio può essere impiegata sia per la rilevazione di metastasi linfonodali (N) durante la valutazione pre-chirurgica che nel follow-up post-operatorio (16).

La scintigrafia ossea è limitata invece ai casi clinicamente sospetti per localizzazione ossea.

Ulteriori indagini (cistoscopia, colonscopia, ecc) sono eseguite su indicazione clinica.

La stadiazione del carcinoma endometriale è anatomo-chirurgica. Quella attualmente utilizzata è la stadiazione FIGO 2009 (tabella), che è fondamentale per la decisione dell’iter terapeutico.

| Stadiazione del carcinoma endometriale | ||

| Stadio | Caratteristiche | |

| I | Tumore limitato al corpo del’utero | |

| Ia | Nessuna infiltrazione o < metà del miometrio | |

| Ib | Infiltrazione > metà del miometrio | |

| II | Tumore esteso allo stroma cervicale ma non fuori dell’utero | |

| III | Estensione locale o regionale | |

| IIIa | Alla sierosa uterina o alle ovaie | |

| IIIb | Alla vagina o alla regione parametriale | |

| IIIc | A linfonodi pelvici (IIIc1) o lombo-aortici (IIIc2, indipendentemente dai linfonodi pelvici) | |

| IV | Estensione alla mucosa vescicale o intestinale o metastasi a distanza | |

| IVa | Alla mucosa vescicale o intestinale | |

| IVb | Metastasi a distanza | |

TRATTAMENTO

Trattamento chirurgico

L’approccio chirurgico standard, nei primi stadi di malattia, è rappresentato dall’isterectomia totale extra-fasciale e dall’annessiectomia bilaterale, con o senza linfadenectomia pelvica e/o lombo-aortica.

Le possibili modalità di accesso chirurgico sono la via laparotomica, laparoscopica, robotica e vaginale. Numerosi studi hanno confrontato l’approccio laparotomico con quello laparoscopico, dimostrando che, a parità di sopravvivenza globale a 5 anni in entrambi i gruppi, la laparoscopia era associata a numerosi benefici in termini di durata dell’ospedalizzazione, complicanze, controllo del dolore e qualità di vita (17). Per quanto riguarda l’approccio mini-invasivo robotico, è riportato un numero di complicanze significativamente minore rispetto alla via laparotomica; inoltre, nelle pazienti obese, la chirurgia robotica sembra superiore anche all’approccio laparoscopico, associandosi a minore perdita ematica, minor tasso di conversione laparotomica, ridotti tempi operatori e durata della degenza (18-19).

Il ruolo della linfadenectomia in questo gruppo di pazienti è tuttora oggetto di discussione. Da uno studio italiano randomizzato (20), condotto su 514 pazienti con carcinoma dell’endometrio in stadio I, è emerso che la linfadenectomia non era associata a tassi maggiori di sopravvivenza libera da malattia (PFS). Un’ulteriore conferma di questi dati è derivata dallo studio ASTEC, in cui la linfadenectomia pelvica non ha dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza globale (OS) e intervallo di tempo libero da malattia (21). Il limite di questi studi è tuttavia rappresentato dall’inclusione di una popolazione in cui il rischio di presentare metastasi linfonodali era troppo basso per evidenziare un effetto positivo della linfadenectomia sulla sopravvivenza. Rimane pertanto irrisolto il ruolo della linfadenectomia nelle pazienti ad alto rischio. Alcuni autori suggeriscono di considerare una stadiazione chirurgica completa nelle pazienti con rischio intermedio-alto (stadio IA G3 e IB sec. FIGO 2009) per identificare quelle pazienti che richiedono un trattamento adiuvante post-operatorio. Lo studio SEPAL, pubblicato nel 2010, ha invece valutato l’estensione della linfadenectomia, confrontando la linfadenectomia pelvica vs linfadenectomia pelvica e lombo-aortica (22). Dai dati emersi, le pazienti ad alto rischio hanno beneficiato di una linfadenectomia pelvica e lombo-aortica in termini di OS. Altri studi randomizzati sono in corso per valutare il ruolo della linfadenectomia, con lo scopo di chiarire quale sia l’iter terapeutico più efficace per le pazienti ad alto rischio.

La biopsia del linfonodo sentinella ha mostrato una buona performance diagnostica e rappresenta un buon compromesso tra l’esecuzione di una stadiazione chirurgica completa e l’omissione di una linfadenectomia sistematica. In particolare, la biopsia del linfonodo sentinella è in grado di ridurre la morbilità potenzialmente derivabile dall’esecuzione di una linfadenectomia sistematica, mentre il suo “ultrastaging”, ovvero la sezione microscopica in più fette per una diagnosi più accurata, consente l’individuazione di micro-metastasi linfonodali spesso non diagnosticate con l’esame istologico convenzionale (anche in pazienti considerate a basso rischio). Uno studio osservazionale multicentrico sul linfonodo sentinella ha riportato una sensibilità dell’84% e un valore predittivo negativo del 97% in donne con carcinoma endometriale in stadio I-II sec. FIGO (23). La maggior parte degli studi pubblicati su questo argomento ha previsto l’identificazione del linfonodo sentinella mediante iniezione cervicale di un tracciante come il verde indocianina.

Trattamento conservativo

Nelle giovani donne desiderose di prole, affette da carcinoma endometriale con caratteristiche prognostiche favorevoli, come istotipo endometrioide, ben differenziato, invasione miometriale minima/assente, può essere ipotizzato un trattamento conservativo che preveda la somministrazione di un progestinico orale (medrossiprogesterone o megestrolo acetato) o endo-uterino (spirale levonorgestrel-medicata), associato o meno alla somministrazione di analoghi del GnRH. Il trattamento farmacologico può essere preceduto o meno da chirurgia resettoscopica. Il trattamento conservativo è da considerarsi tuttavia temporaneo e finalizzato all’ottenimento della gravidanza, che deve essere fortemente incoraggiata a partire dal riscontro di una risposta tumorale completa. Il trattamento chirurgico standard è comunque raccomandato in caso di progressione di malattia, mancata risposta tumorale completa a 12 mesi o al termine della gravidanza.

Trattamenti complementari e adiuvanti

Nella malattia diffusa (stadio III e IV), alcuni autori suggeriscono di considerare il massimo sforzo chirurgico nelle pazienti con un buon performance status, data la scarsa risposta ai regimi chemioterapici. Qualora la chirurgia non sia fattibile a causa di contro-indicazioni mediche (5-10% delle pazienti), oltre al trattamento medico con carboplatino e paclitaxel, può essere preso in considerazione un trattamento radioterapico, con o senza brachiterapia, per il controllo locale di malattia.

Dopo la chirurgia, in base alla presenza dei diversi fattori prognostici (età, stadio della malattia, istologia, grading, profondità di infiltrazione miometriale, interessamento degli spazi vascolari, coinvolgimento linfonodale), le pazienti vengono suddivise in classi di rischio per decidere se effettuare eventuali trattamenti adiuvanti (24).

La radioterapia ha un ruolo importante nel trattamento del carcinoma endometriale. Può essere utilizzata come trattamento adiuvante (radioterapia esterna con o senza brachiterapia) nelle pazienti ad alto rischio dopo la chirurgia, come terapia esclusiva nelle pazienti in cui la procedura chirurgica è improponibile, nelle pazienti con recidiva di malattia in associazione alla chemioterapia o come terapia palliativa negli stadi avanzati (25).

Anche per quanto riguarda il trattamento chemioterapico esistono diversi regimi attuabili a seconda dell’istotipo, stadio e classi di rischio.

Terapia ormonale

Il carcinoma endometriale può esprimere sia recettori per estrogeni (ER) che per progesterone (PR) e quindi può rispondere a una terapia sistemica ormonale.

La terapia ormonale è raccomandata solo per l’istologia endometrioide, in quanto neoplasia ormono-sensibile, e include, primariamente, l’uso di agenti progestinici. Vengono anche utilizzati il tamoxifene e gli inibitori dell'aromatasi sebbene vi siano meno evidenze (26-27).

Nel trattamento adiuvante non è stato dimostrato, all’interno di sette studi randomizzati, alcun vantaggio in termini di riduzioni del rischio di morte per malattia nelle donne trattate con ormonoterapia con progestinico verso la sola osservazione. Tuttavia, nelle pazienti sottoposte a trattamento ormonale vi è stata un’incidenza del 5% di eventi trombo-embolici (28).

Il trattamento ormonale viene quindi indicato nel trattamento della recidiva di malattia/malattia metastatica dei carcinomi ad istologia endometrioide, in particolare nelle pazienti non candidabili a chemioterapia sistemica. I fattori predittivi di risposta al trattamento nella malattia metastatica includono: tumori ben differenziati, lunga PFS, localizzazione metastatiche extra-pelviche (soprattutto polmonari) ed espressione di PR e/o ER (26,27,29-31). Quest’ultimo dato ha portato, nella pratica clinica, analogamente alle recidive di carcinoma mammario, a considerare una nuova procedura bioptica per determinare l’assetto recettoriale ormonale nelle pazienti con recidive di malattia, soprattutto se con lungo intervallo di PFS (32).

Più recentemente l’ormonoterapia nell’endometrio ha trovato un ulteriore spazio di utilizzo nel trattamento conservativo, in pazienti giovani e desiderose di prole, del carcinoma endometrioide stadio IA G1. Una recente revisione ha riportato un tasso di risposte patologiche complete durature variabile tra 57 e 76% con progesterone somministrato per via orale o uso topico con la spirale medicata, a fronte di una percentuale di non responders e di pazienti che vanno in progressione durante trattamento del 12-25% e di una quota di pazienti variabile tra il 25 e il 30% che dopo una iniziale risposta sviluppa una recidiva di malattia a un tempo mediano di 19 mesi (27,33).

I progestinici sono impiegati nel trattamento del carcinoma endometriale dagli anni ’50, con tassi di risposta obiettiva variabili tra l’11-56% e una PFS compresa tra i 2.5 e i 14 mesi (34). Una revisione più recente ha mostrato tassi di risposta variabili dal 15 al 30% e sopravvivenze globali di 7-11 mesi nel trattamento con progestinici nelle pazienti con recidiva di malattia o malattia metastatica (35).

Gli effetti collaterali legati al trattamento sono di solito minori: edemi, aumento ponderale. Da considerare l’aumentato rischio di TVP nelle pazienti con anamnesi positiva per tale patologia o con patologie della coagulazione.

Alte dosi di megestrolo o medrossiprogesterone acetato (MAP) non aumentano l’efficacia terapeutica, come dimostrato in uno studio randomizzato (36), che ha comparato MAP 200 mg/die verso 1000 mg/die. Rimane quindi raccomandata la dose di MAP 200 mg/die o megestrolo 160 mg/die (26).

Nei diversi studi clinici le risposte sono per la maggior parte parziali e di breve durata, nonostante alcune pazienti abbiano risposte di lunga durata (36-37).

Allo scopo di contrastare la resistenza ai trattamenti ormonali, è stata testata la combinazione di temsirolimus (inibitore di mTOR) con o senza megestrolo e tamoxifene nel trattamento dei carcinomi dell’endometrio avanzati o recidivati. Lo studio non ha dimostrato alcun vantaggio della combinazione ormonoterapia e temsirolimus, andando invece a incrementare gli eventi avversi, tra cui la TVP (38). L’attività di temsirolimus è, invece, preservata nelle pazienti sottoposte a precedente chemioterapia sistemica.

Altre terapie ormonali hanno dimostrato attività nei carcinomi endometriali in stadio avanzato o recidivato.

Per quanto concerne gli inibitori dell'aromatasi, i dati derivati da studi retrospettivi e studi di fase II si sono dimostrati molto modesti e contrastanti (39,40). Questi farmaci possono essere considerati in prima o seconda linea nelle pazienti non candidabili a trattamento chirurgico o con recidiva di malattia e che non possono ricevere progestinici (41). L’efficacia del trattamento non sembra correlata con l’espressione dei recettori ormonali o con mutazioni di determinate vie di segnale molecolare (42). Un recente studio di fase II (43) con la combinazione di letrozolo ed everolimus in pazienti pretrattate ha mostrato un alto tasso di beneficio clinico (40%) e di risposta (32%). In uno studio di fase II della Nordic Society of Gynecologic Oncology l’exemestane ha mostrato un tasso di risposta del 10%, mancata progressione di malattia dopo 6 mesi nel 35% delle pazienti trattate, con buon profilo di tossicità globale (44).

BIBLIOGRAFIA

- Crosbie EJ, Zwahlen M, Kitchener HC, et al. Body mass index, hormone replacement therapy, and endometrial cancer risk: a meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010, 19: 3119-30.

- World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, nutrition, physical activity, and prevention of cancer: a global perspective. Continuous Update Project Exper Report 2018.

- International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to hormones: vol. 72 Hormonal contraception and post-menopausal hormonal therapy. IARC Lyon, 1999.

- Bruno V, Corrado G, Baci D, et al. Endometrial cancer immune escape mechanisms: let us learn from the fetal-maternal interface. Front Oncol 2020, 10: 156.

- Chiofalo B, Mazzon I, Di Angelo Antonio S, et al. Hysteroscopic evaluation of endometrial changes in breast cancer women with or without hormone therapies: results from a large multicenter cohort study. J Minim Invasive Gynecol 2020, 27: 832‐9.

- Garg K, Shih K, Barakat R, et al. Endometrial carcinomas in women aged 40 years and younger: tumors associated with loss of DNA mismatch repair proteins comprise a distinct clinicopathologic subset. Am J Surg Pathol 2009, 33: 1869-77.

- Bockman JV. Two pathogenetic types of endometrial carcinoma. Gynecol Oncol 1983, 15: 10-7.

- Kommoss S, McConechy MK, Kommoss F, et al. Final validation of the ProMisE molecular classifier for endometrial carcinoma in a large population-based case series. Ann Oncol 2018, 29: 1180–8.

- Alkushi A, Kobel M, Kalloger SE, et al. High-grade endometrial carcinoma: serous and grade 3 endometrioid carcinomas have different immunophenotypes and outcomes. Int J Gynecol Pathol 2010, 29: 343-50.

- Cirisano FD, Robboy SJ, Dodge RK, Gilks CBl. The outcome of stage I-II clinically and surgically staged papillary serous and clear cell endometrial cancers when compared with endometrioid carcinoma. Gynecol Oncol 2000, 77: 55-65.

- Savelli L, Ceccarini M, Ludovisi M, et al. Preoperative local staging of endometrial cancer: transvaginal sonography vs. magnetic resonance imaging. Ultrasound Obstet Gynecol 2008, 31: 560-6.

- Epstein E, Van Holsbeke C, Mascilini F, et al. Gray-scale and color Doppler ultrasound characteristics of endometrial cancer in relation to stage, grade and tumor size. Ultrasound Obstet Gynecol 2011, 38: 586-93.

- Vitale SG, Bruni S, Chiofalo B, et al. Updates in office hysteroscopy: a practical decalogue to perform a correct procedure. Updates Surg 2020, 72: 967-76.

- Chiofalo B, Palmara V, Vilos GA, et al. Reproductive outcomes of infertile women undergoing "see and treat" office hysteroscopy: a retrospective observational study. Minim Invasive Ther Allied Technol 2019, Dec 19: 1‐7.

- Manfredi R, Mirk P, Maresca G, et al. Loco-regional staging of endometrial carcinoma: role of MR imaging in predicting surgical staging. Radiology 2004, 231: 372-8.

- Suga T, Nakamoto Y, Saga T, et al. Clinical value of FDG-PET for preoperative evaluation of endometrial cancer. Ann Nucl Med 2011, 25: 269-75.

- Walker JL, Piedmonte MR, Spirtos NM, et al. Recurrence and survival after random assignment to laparoscopy versus laparotomy for comprehensive surgical staging of uterine cancer: Gynecologic Oncology Group LAP2 Study. J Clin Oncol 2012, 30: 695-700.

- Burke WM, Gossner G, Goldman NA, et al. Robotic surgery in the obese gynecologic patient. Clin Obstet Gynecol 2011, 54: 420-30.

- Vizza E, Chiofalo B, Cutillo G, et al. Robotic single site radical hysterectomy plus pelvic lymphadenectomy in gynecological cancers. J Gynecol Oncol 2018, 29: e2.

- Benedetti Panici P, Basile S, Maneschi F, et al. Systematic pelvic lymphadenectomy vs no lymphadenectomy in early-stage endometrial carcinoma: randomized clinical trial. J Natl Cancer Inst 2008, 100: 1707-16.

- ASTEC study group, Kitchener H, Swart AM, Qian Q, et al. Efficacy of systematic pelvic lymphadenectomy in endometrial cancer (MRC ASTEC trial): a randomised study. Lancet 2009, 373: 125-36.

- Todo Y, Kato H, Kaneuchi M, et al. Survival effect of para-aortic lymphadenectomy in endometrial cancer (SEPAL study): a retrospective cohort analysis. Lancet 2010, 375: 1165-72.

- Ballester M, Dubernard G, Lécuru F, et al. Detection rate and diagnostic accuracy of sentinel-node biopsy in early stage endometrial cancer: a prospective multicentre study (SENTI-ENDO). Lancet Oncol 2011, 12: 469-76.

- Vizza E, Cutillo G, Bruno V, et al. Pattern of recurrence in patients with endometrial cancer: a retrospective study. Eur J Surg Oncol 2020, 46: 1697-702.

- Creutzberg CL, Nout RA, Lybeert MLM, et al. Fifteen-year radiotherapy outcomes of the randomized PORTEC-1 trial for endometrial carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011, 81: 631–8.

- Colombo N, et al. Endometrial cancer: ESMO clinical practice guidelines. Ann Oncol 2013, 24 suppl 6: vi33-8.